紅樓

鄰近園區主要入口處的「紅樓」建於1911年,原是明治製糖株式会社本社的辦公室,於1912年正式啟用。這棟以紅磚建造的長方形洋樓風格建築歷經多次增建,呈現簡樸、穩重、有序的空間格局;木造的室內樓板、八角裝飾扶手梯、屋樑椼架與小露臺欄架,非常古樸雅致;樓層窗戶開口的上緣中央以拱心石裝飾,強化了整個立面線條分明的層次變化。此縣定古蹟於2008 年 2 月完成修復工程,現今作為「藝文展覽空間」。遊客漫步行走在這個開放、明亮的寬敞空間裡,除了可以感受原建築物作為辦公室,重視工作績效與嚴明管理的特色與結構,也能沈澱心情,細細品味展覽品的藝術文化之美。

招待所

「招待所」原為員工俱樂部,是日本京都式的兩層樓木構造雅屋。這座雨淋板式建築,以長條木板為牆身、木框糊紙隔間,木質的柔和調性再搭以銅製花型落水鏈(排水風鈴),處處散發著懷古的人文氣息。招待所的格局具備左右對稱的協調性,一樓中央為寬廣的交誼廳,兩側及二樓為房間,相對於具嚴明管理特質的磚石廠區建築,這裡是一處可讓人放鬆、休憩、互相交流的空間,現今則規畫作為室內展覽區。

紅磚工藝館

與招待所側方廊道相通的是昔日員工用膳之處「紅磚餐廳」,正門為白色、優美的仿巴洛克式門飾,在紅磚的襯托下更顯得清新、明快。餐廳地板採磨石子工法,四周牆面多開窗,但因西、南兩側有寬闊的廊道,陽光無法直射進室內,可想像當年的用餐空間是舒適柔和且自在的。椅靠窗邊或站立在廊道上,一眼望去盡是開闊的草地、景觀生態池、庭園與公共藝術,身處融合綠帶生態的建築中,整體氛圍讓人更覺心情舒暢。整修後的側邊牆面仍保留有部分的原始建築痕跡,室內空間現為展示空間。

廠長宿舍

「廠長宿舍」為離地架高的單層日式木造建築,屋內採和室設計,利用移動拉窗和隔扇來變化空間與調節光線。細緻典雅的工法、壁畫與雕花工藝、富禪意的空間營造,伴隨屋內散發出的淡淡木質香味,給人一種寧靜溫馨的和諧感。宿舍四周約有一千多坪的庭院,種植各式花草樹木,包括榕樹纏繞著椰子樹的「樹中樹」奇景、七弦竹等,南側的日式庭園則設有打水井、洗石子材質打造的「石燈籠」。宿舍如今由「薩圖爾咖啡」經營,成為能夠坐下來細細品味日式氛圍與精品咖啡香氣的精緻空間。

文夏故事館

紀念已故寶島歌王「文夏」傳奇一生與其對臺灣影視音文化的貢獻,本館展覽以文夏生命故事為主軸,利用影音同步技術,以七大主題、七個說故事的人帶領民眾閱讀文夏的豐富人生。

【文夏的房間】文夏女兒文姬用景說故事,訴說小時候記憶中爸爸的生活,觀眾從這些點滴重新認識文夏,想像寶島歌王的執著愛好友誼。

【隨片登台的文夏】邀請臺南著名的電影看板畫家顏振發復刻文夏賣座電影的看板,透過葉澤山副市長的口述呈現當時文夏趕場隨片登台萬人空巷的盛況。

【寶島歌王的歌仔冊】早期經典好歌都收錄在懷念的歌仔冊中,由文夏的忘年之交─董事長樂團主唱吳永吉來介紹。

【文夏的曲盤】文夏一生發行了1200首歌,知名廣播人丁文棋陪大家聊聊那些朗朗上口的歌曲。

【文夏唱遊日本】1980年文夏開始每次為期半年的日本巡迴演出,由夫人文香來講述文夏至日本唱遊的故事。

【文夏大相簿】文夏傳記作者劉國煒解說文夏從小時候的家庭生活至日本就讀中學,及後來音樂創作生涯的精彩回顧。

【文夏的禁歌】文夏不僅是寶島歌王,同時也是禁歌之王,湠臺灣電影股份有限公司負責人姚文智帶大家認識這段歷史。

倒風內海故事館

在十七世紀由荷蘭人繪製的老地圖中,倒風內海範圍包括現今臺南市北門區、新營區、學甲區、佳里區、鹽水區、下營區、麻豆區一帶,內含四大港口:鹽水港(月津港)、鐵線橋港、茅港尾港、麻荳港。這裡曾是臺灣對外貿易最重要的門戶之一,也是平埔西拉雅族的根據地。

近年來對於水堀頭遺址、麻豆社文物等的考掘、記錄,重塑此區域的自然生態與生活型態轉變歷程,是了解臺灣早期人文歷史發展的重要項目。麻豆區水堀頭一帶所留下的一處三合土結構遺跡,於2002年被認定為數百年前的古港碼頭,附近的西寮過港貝塚與水堀頭遺址也陸續發掘出大批距今兩千年前的史前文化。2003年,臺南縣政府指定麻豆鎮「麻荳港水堀頭遺址」為縣定古蹟,並推動建設「蔴荳古港文化園區」,重現蔴荳古港的港區水域與碼頭貨棧場、古井、鳳池、龍喉遺跡、平埔族蔴荳社場景,並成立「倒風內海故事館」。

故事館融合漢人閩式建築的紅磚與平埔族式的竹管厝建築型態,斜面造形與牆面波紋,表現船隻出港或入港的意象。展區樓層規畫分別為:一樓為出土文物展示區及倒風內海情境體驗區、二樓為麻荳港傳說及考古典藏室、三樓為倒風內海故事區。來到蔴荳古港文化園區,可以深入了解倒風內海發展史、體認先民的歷史生活場景。

顏水龍紀念館

於2006年12月23日正式開幕的「顏水龍紀念館」,是將原先保健室修建後改立的地方常設館,主要展示藝術家的生平介紹、畫作、手工藝品和生活器具。

被譽為「台灣現代工藝之父」的顏水龍(1903–1997)為臺南下營鄉紅厝村人,日本國立東京美術學校美術學部研究科畢業;1930年留學法國;1933年任職於大阪的「株式會社壽毛加社」,為臺灣第一位專業廣告人。他於1934年參與組織「臺陽美術協會」和1940年的「臺灣造形美術協會」,以及在臺南創立「南亞工藝社」;1944年回臺先後任教於臺南工業專門學校、國立臺灣藝術專科學校、臺南家政專科學校、實踐家專。

顏水龍的美術作品以溫暖、對比強烈的色調,傳達臺灣的亞熱帶陽光與風情與原住民族的美麗原鄉。他投入畢生心血研究與推廣臺灣手工藝、產品銷售與產品檢查機制,以及培育工藝設計人材,也參與公共藝術與都市環境規畫,並創作多幅大型馬賽克壁畫,例如:臺北劍潭公園的《從農業社會到工業社會》。在應用藝術方面,他涉獵插畫、廣告設計,同時是臺灣企業識別標誌(CIS)的先驅。這位走進公眾的藝術家,在各方面的所為都反應出關懷人文、維護環境的一面,以及積極實踐以藝術改善庶民生活的理想。他所倡導的「生活品質的提升,必須從美化生活開始」、「用即是美」,即在鼓勵人們認識、思考自身與生活環境中的事物和空間。

糖學埕

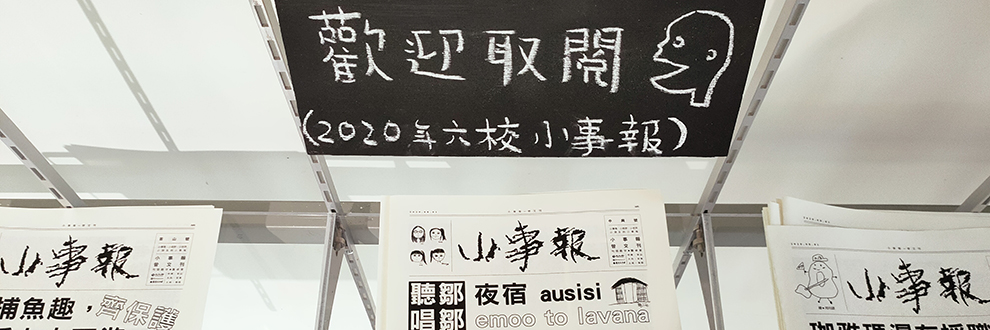

關懷曾文溪流域的「小事報」計畫,帶領著流域小學生們一路從上游踏查到下游出海口,透過農人、獵人、文史工作者、藝術家、教育工作者陪伴分享,與小學生們實際走訪曾文溪流域大小事,從獵人到農人、從土壤到溪水,藉由多元課程的涉獵與思想啟發,再經由採訪、撰述、整理、編輯的專業課程,讓小小編輯們發表自己的經驗成為實體報紙。

來自流域各地的小事報小編們跨越縣市,分享著同一條河的自然資源,並與之共生共榮,孩子們在小事報計畫中穿越138公里長的流域牽起了友誼,認識上中下游不同地帶居民在曾文溪流域生活的風景,一同成為了曾文溪流域的小小種子。

小事報展間展出之10間國小所創作的小事報成果,包括各校小編自行書寫編排的「小事報」報紙,還有模擬編輯台、小事報影音資料、各校專屬旗幟、小朋友們創作的「一瓶詩」,留下專屬於曾文溪的故事。

策展人:洪淑青、龔義昭、郭嘉羚